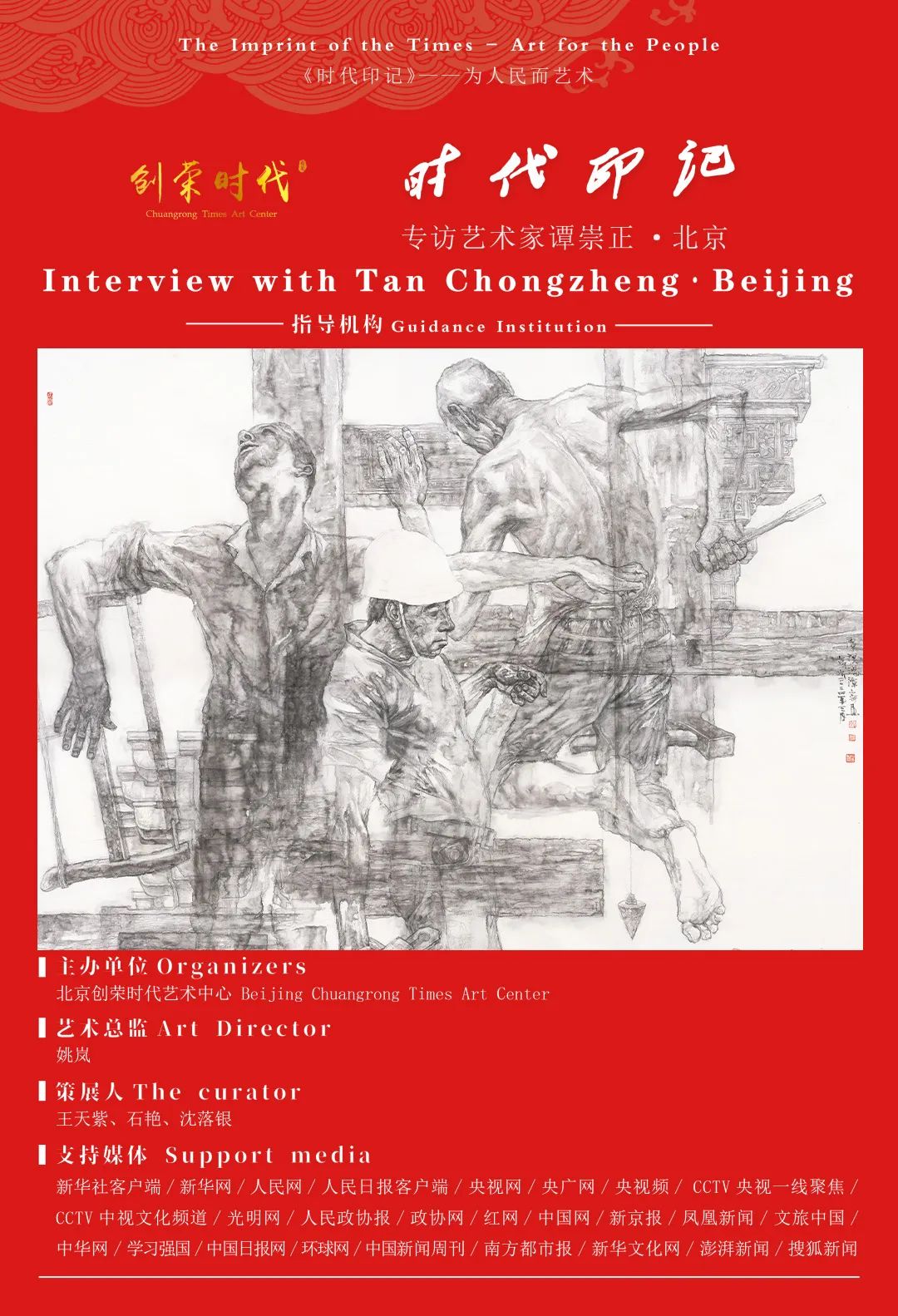

《 时代印记 》——为人民而艺术丨专访谭崇正

前言

中国文艺是从中华民族伟大复兴的宏伟梦想中,获得不竭的精神动力、思想支撑和艺术资源。展现新时代的壮阔气象,描绘新时代的壮美画卷,书写新时代的恢宏史诗,是当代中国文艺的神圣使命。

在历史的长河中,文化与艺术是民族精神的火炬,照亮着人类前行的道路。习总书记曾深刻指出:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。”这不仅是对文化地位的肯定,更是对艺术使命的召唤。艺术,作为文化的重要组成部分,它源自人民,更应回归人民,为人民抒情,为人民抒怀。

习总书记强调,“艺术可以放飞想象的翅膀,但一定要脚踏坚实的大地。”这要求我们,在创作中,要扎根生活,深入人民,从人民的喜怒哀乐中汲取灵感,用艺术的语言讲述人民的故事,展现人民的风采。人民是历史的创造者,也是艺术的源泉。艺术的最高境界,就是让人动心,只有扎根脚下这片生于斯、长于斯的土地,文艺才能接住地气、增加底气、灌注生气,在世界文化激荡中站稳脚跟。

“为人民而艺术”,意味着艺术创作要以人民为中心,把满足人民精神文化需求作为出发点和落脚点。这不仅是对艺术家的期许,也是对艺术作品的评判标准。艺术作品应当是人民情感的共鸣器,是人民生活的写照,是人民精神的食粮。只有这样,艺术才能在人民心中生根发芽,开花结果,成为推动社会进步的强大力量。

在新时代的征程中,我们应当牢记习总书记的教导,让艺术的种子在人民的沃土中生根发芽,用艺术的光芒照亮人民的心灵,让“为人民而艺术”成为我们共同的追求和行动指南,共同书写属于新时代的华彩篇章。

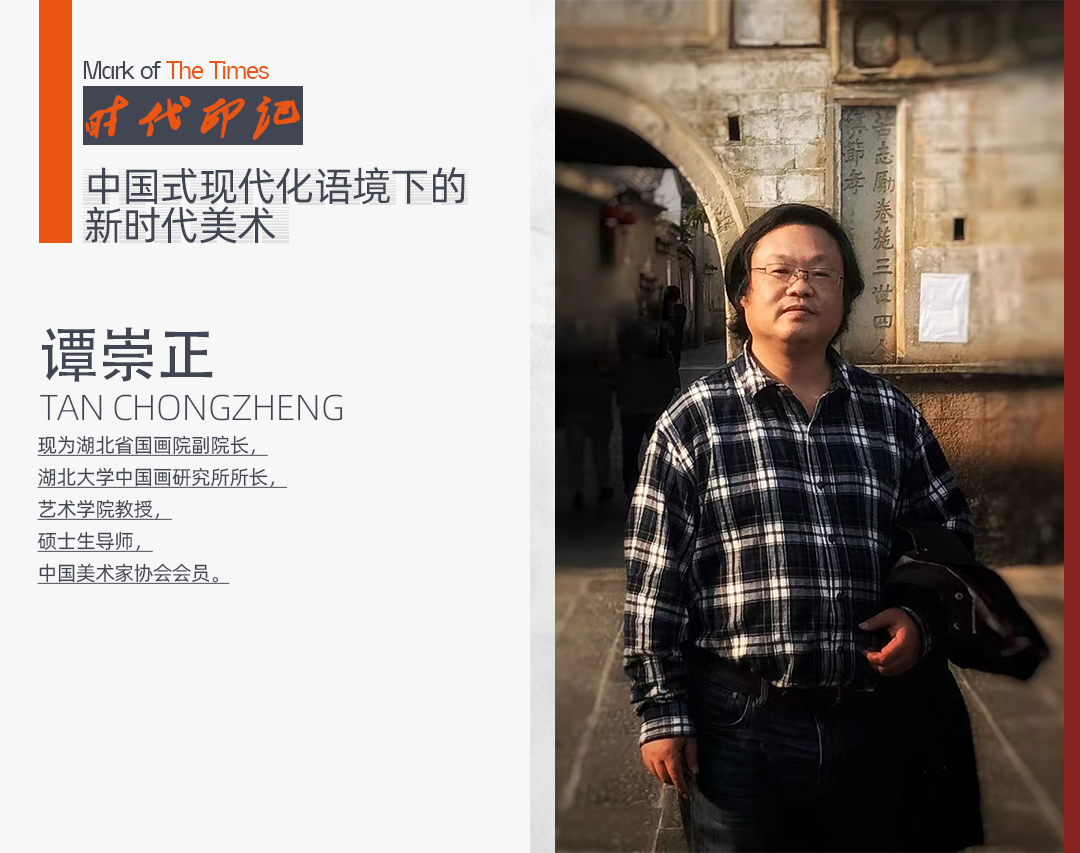

谭崇正,1994年毕业于湖北美术学院。现为湖北省国画院副院长,湖北大学中国画研究所所长,艺术学院教授,硕士生导师,中国美术家协会会员。

作品入选“中华文明历史题材美术创作工程” “第十届全国美术作品展”、“第十二届全国美术作品展”、“第十三届全国美术作品展”、“第十四届全国美术作品展”、“中国风情——当代中国画展”、“第六、七届全国体育美展”等国家级展览30余次。获“2004年全国中国画展”铜奖、“第二届全国人物画展”铜奖、“第五届中国美协会员精品展”优秀奖等多种奖项。

多次在海内外举办个人画展,多幅作品中国国家博物馆、中国共产党历史展览馆、被辛亥革命博物馆、中山舰博物馆、湖北美术馆等机构收藏。出版有《九水一墨——谭崇正水墨画集》等个人画集14部。

用水——传统水墨画创新的突破口

谭崇正

为取得更好的展览效果,以浓墨重彩去完成画面,追求气势逼人的视觉冲击力,已成为当今画家们的一种自觉追求。但我却更推崇以淡墨作画,淡墨能给人以轻松、舒适、雅致的感觉。

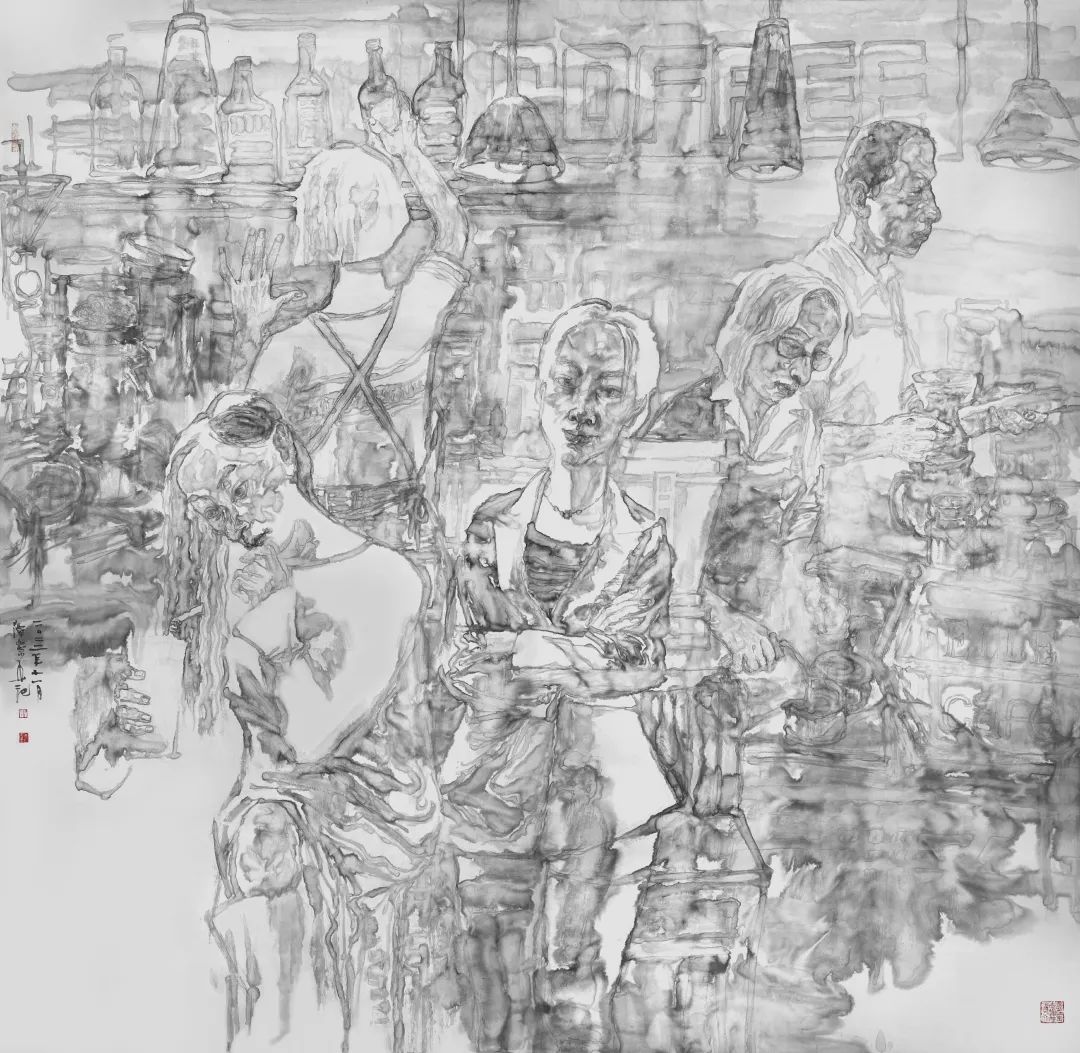

《彼岸之湾》180x180cm 2022年

《人依秋色坐》68X136cm 2022年

回眸中国绘画史,虽然董其昌的“大抵传与不传,在淡与不淡耳”言论有些偏激,但传统中国绘画的确是以“淡”为最高追求的,文人画更是如此,“元四家”、“明四家”、“四王”、 “青藤”、“八大”都是这样,有的甚至墨色淡到若隐若现,画面简练到似有似无。沈周《题子昂重江叠嶂卷》云:“丹青隐墨墨隐水,其妙贵淡不贵浓” ,黄山谷看到李公麟作品,亦发出“李侯有句不肯吐,淡墨写出无声诗”的感慨”,沈括《图画歌》云:“江南董源僧巨然,淡墨轻岚为一体”。元、明、清三代画家大都以董、巨为宗,因而“淡”自然就成了画家们作画围绕的标准,直到二十世纪初西学东渐时才有所改变。至美术展览这种形式得到国人认同以后,淡墨就渐渐退出了历史舞台,取而代之的是浓墨重彩。

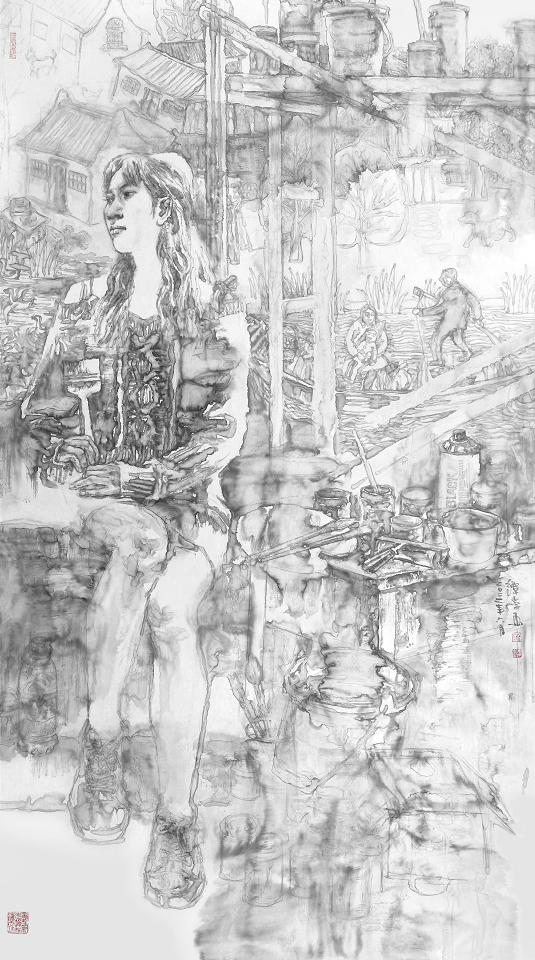

《家乡更美丽》 180cmx95cm 2022年

然而,淡墨并没有消失,而是在幕后默默地传承着中华民族传统的殷殷文脉。历史车轮转到了今天,信息化进程不断加快,整个地球村仿佛一片炽热的沙漠。人们希望看到绿洲,淡墨作品的存在便有了十分显著的现实的意义,它犹如一副清凉剂滋润着人们的心田,这也是传统绘画特别是以淡墨为表现语言的写意画日益受到人们喜爱的主要原因。

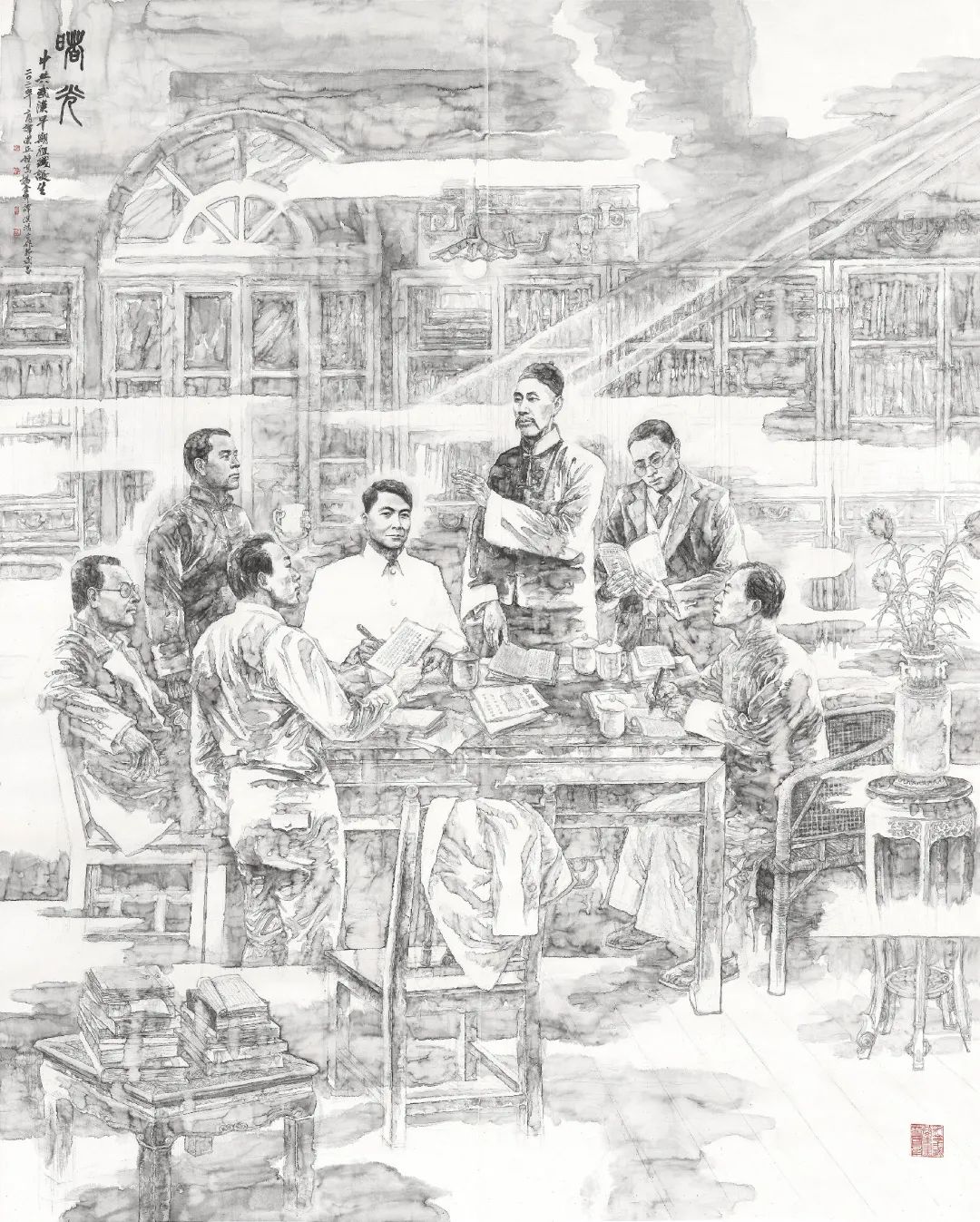

《曙光一中共武汉早期组织诞生》353x286cm 2021年

《谭鑫培》180 x90cm 2023年

要想取得淡雅的画面效果,就得在用水上下足功夫。黄宾虹云:“自古画者筑基于笔,建勋于墨,而使笔墨之变化无穷者,在蘸水耳”。古之画家们对用笔、用墨都格外重视,总结了一整套足以让后人叹为观止的金科玉律,可是在用水理论上却是惜墨如金。我认真查阅了自六朝至民国时期的画论著述,谈到用水的仅四五处,不知何故,至今仍未想明白。虽然用笔、用墨的干湿浓淡变化都从未离开过用水,但水的作用并没有独立出来,而仅仅被当作笔墨的附庸而已。如果把用水与用笔、用墨并列提出,则水的运用就有可能成为传统中国画创新的突破口。

《夏至》 136x68cm 2021年

《家山八月果飘香》68x68cm 纸本水墨 2021年

《家山八月果飘香》68x68cm 纸本水墨 2021年

水虽无色,但灵动多变,是生命之源,缺少水,生物就不能存活。林语堂言“水不流动,必至污浊”,缺少水的流动,墨就成了死墨。清代高树程云:“作画无水,如舟搁滩,划不得一桨”,石涛亦有“水不变不醒”之说。所以自古画家们都很重视水的作用。徐渭、八大、黄宾虹等都是用水高手,但他们都没有把用水放在用笔用墨并列位置。要在用水上突破前人就必须把笔墨作为水的载体,让观画者多少年后仍能感觉到满纸水气氤氲,笔墨畅快。杜甫诗云:“元气淋漓障犹湿”讲的就是借墨色把水之灵动永远留在画面中。

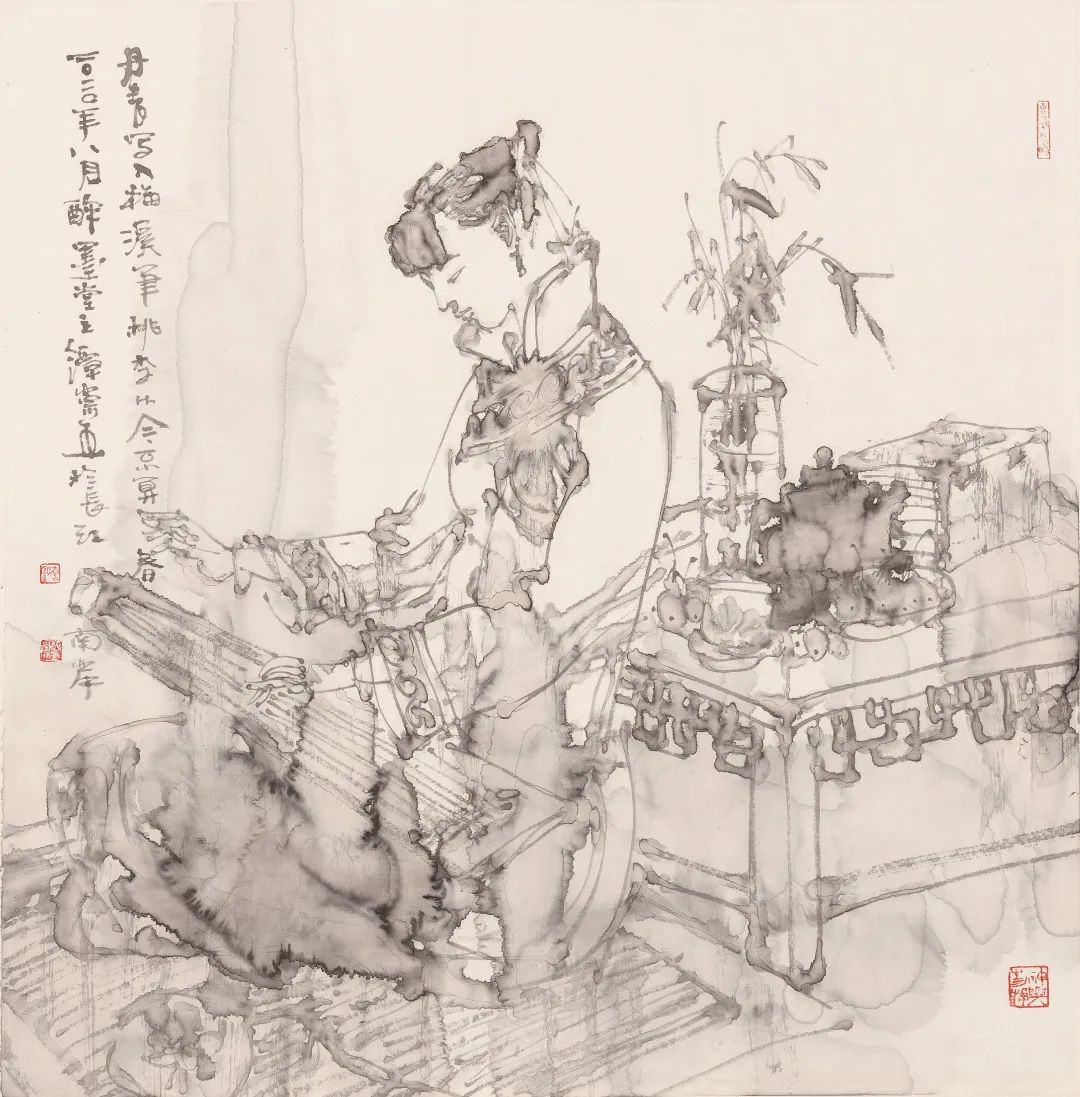

《丹青写入梅溪笔》68x68cm 2020年

用水去革新传统国画,就必须以水为主,以笔墨为辅,做到“九水一墨”,如此则会满纸活墨,通幅灵动。在水中加入其他物质,效果会更佳。当代于志学以矾水画雪山、吴山明以宿墨写人物、周华君以胶水表现荷花,均取得了很好的效果,令人耳目一新。他们革新的意义在于,以水的运用改变人们对传统中国画的评判标准的同时,仍能给人以东方绘画的审美享受。很显然,这种突破比当今画坛与古人在笔墨上一决高下的智者们要智慧得多。

《傅抱石》87x68cm 2022年

用水多则墨色淡,墨色淡则画面雅,画面雅则气韵足,气韵足则观者爽。如此,绘画的使命就很好地完成了。

《小憩》136cm×68cm 2022年

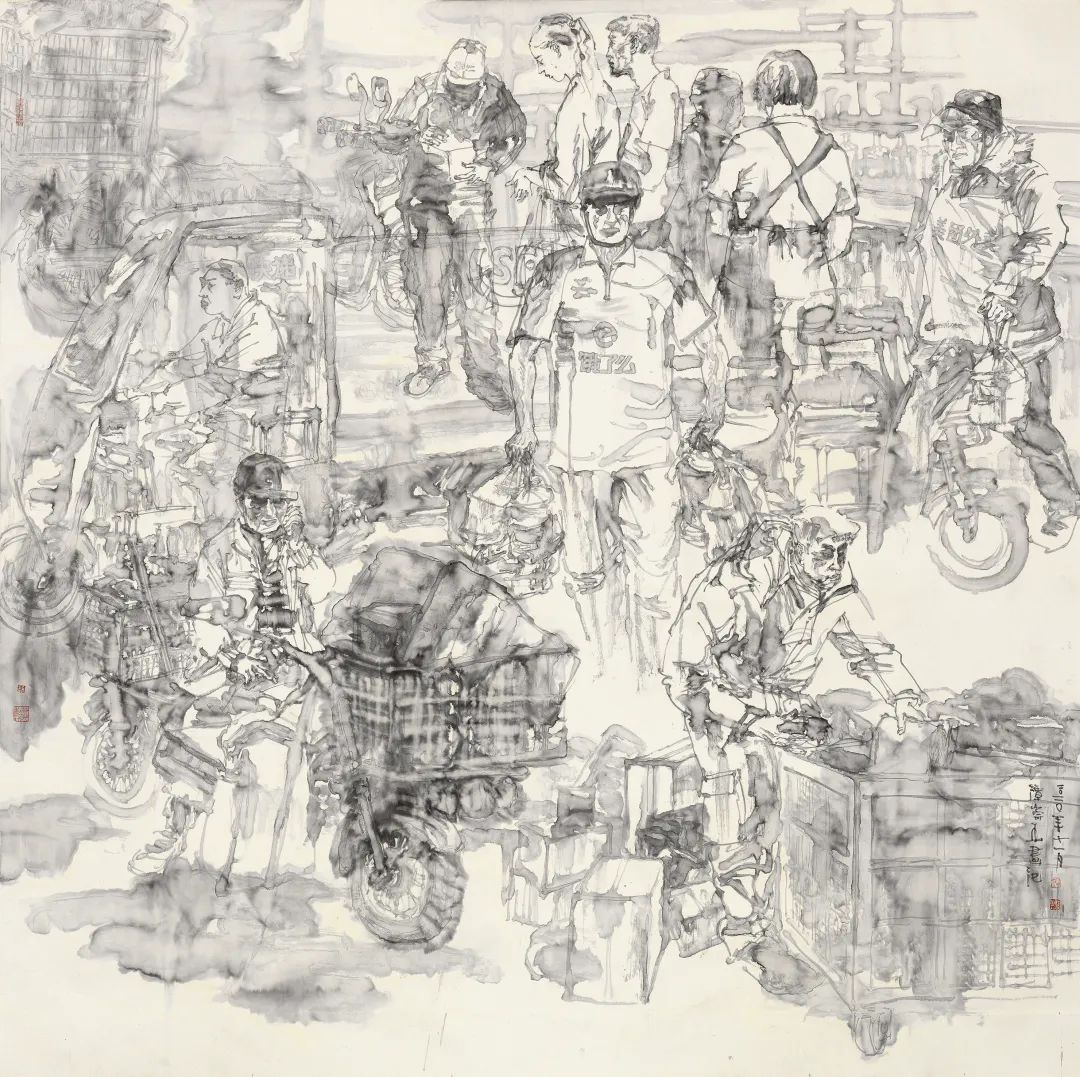

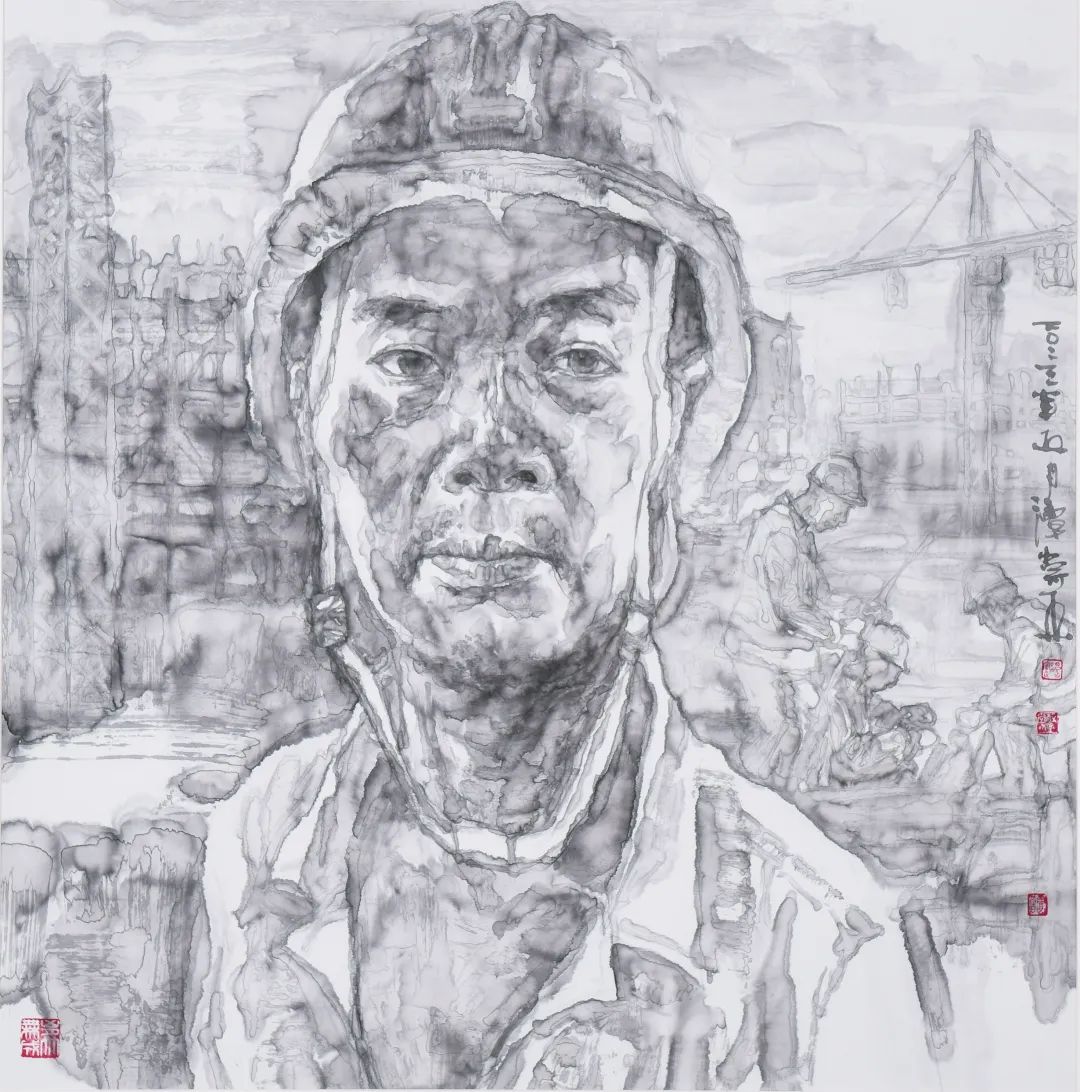

《追梦路上》 180x180cm 2020年

《追梦路上》 180x180cm 2020年

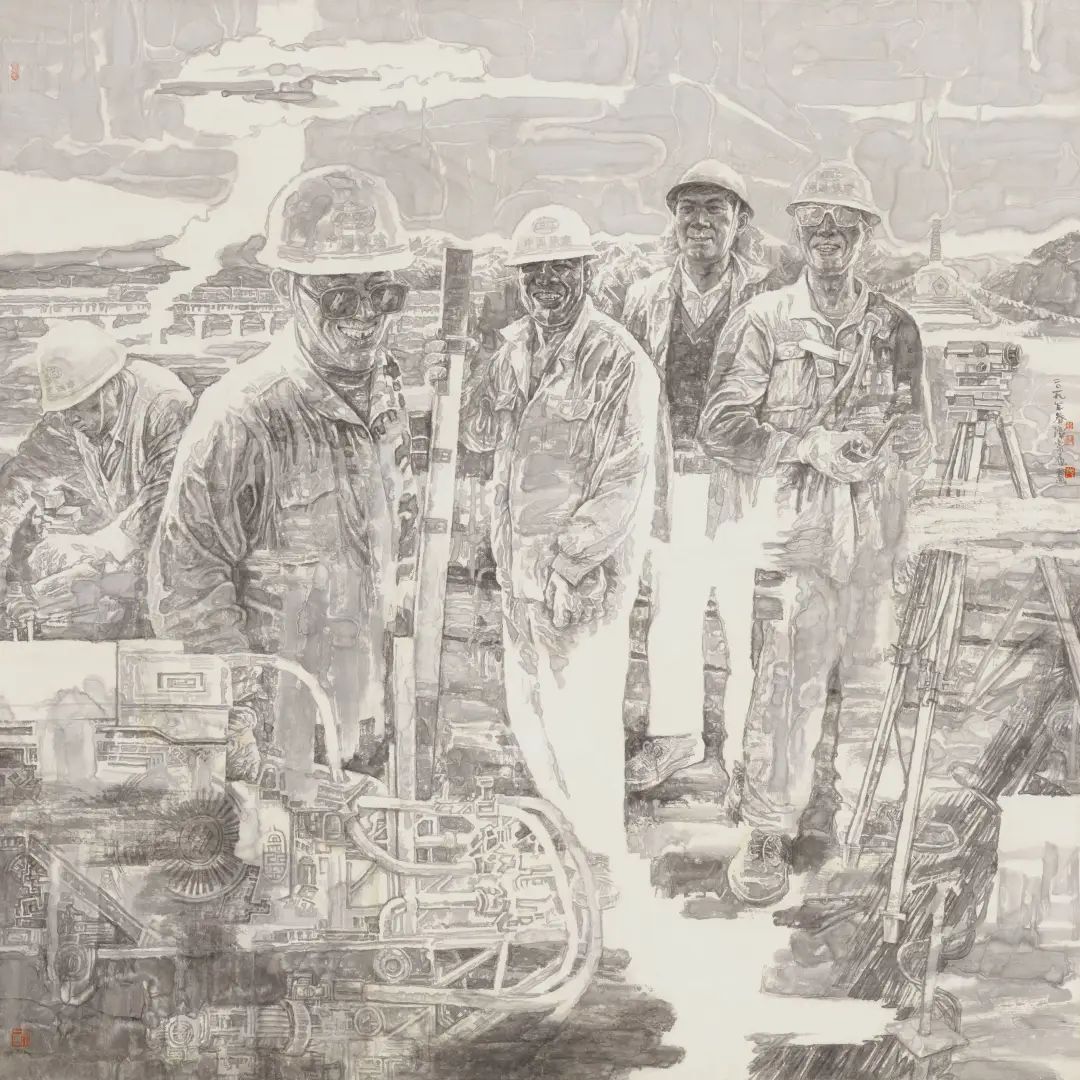

《云端》 180x180cm 2019年

《云端》 180x180cm 2019年

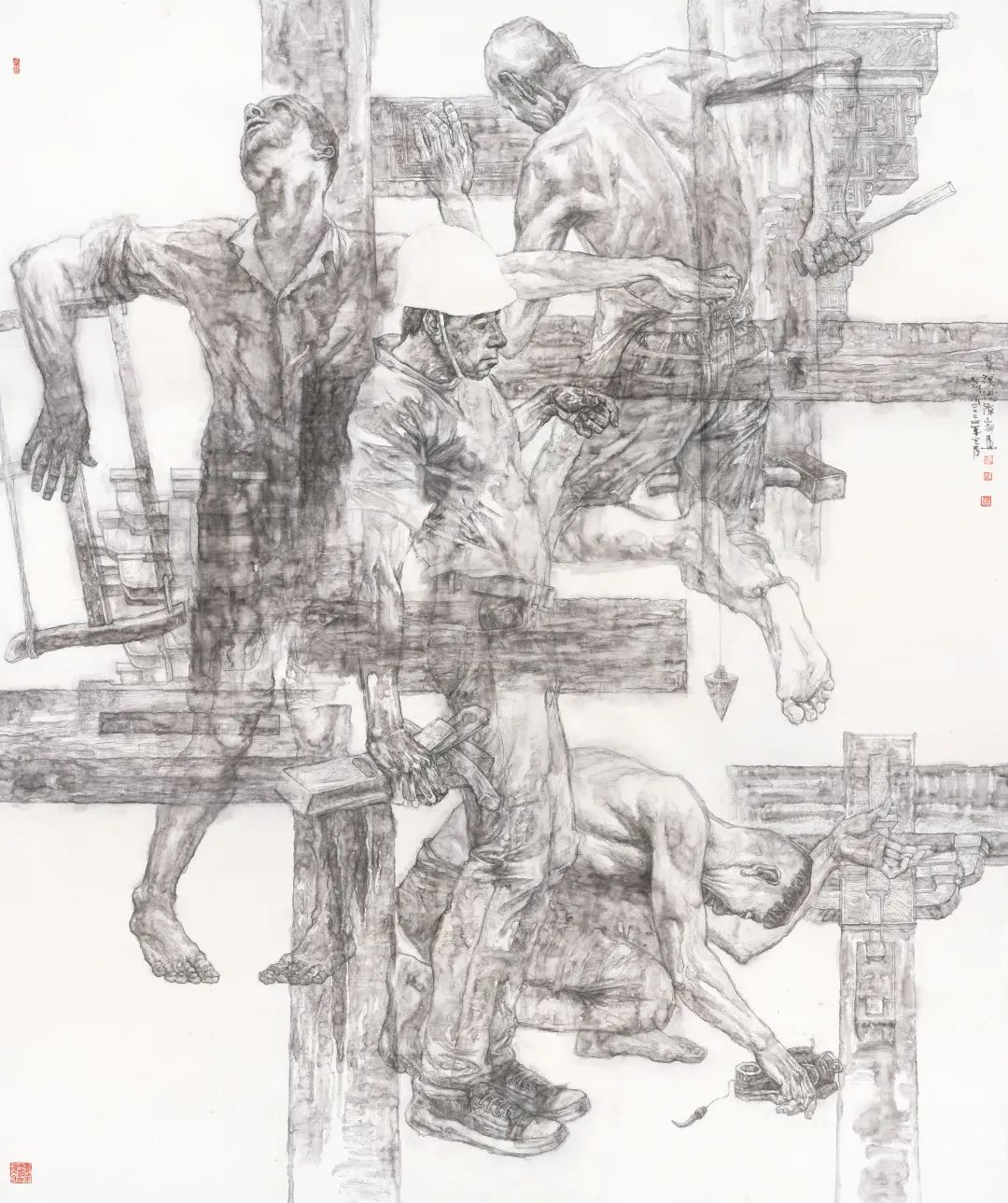

《传承·赓续》 230x193cm 2024年

《传承·赓续》 230x193cm 2024年

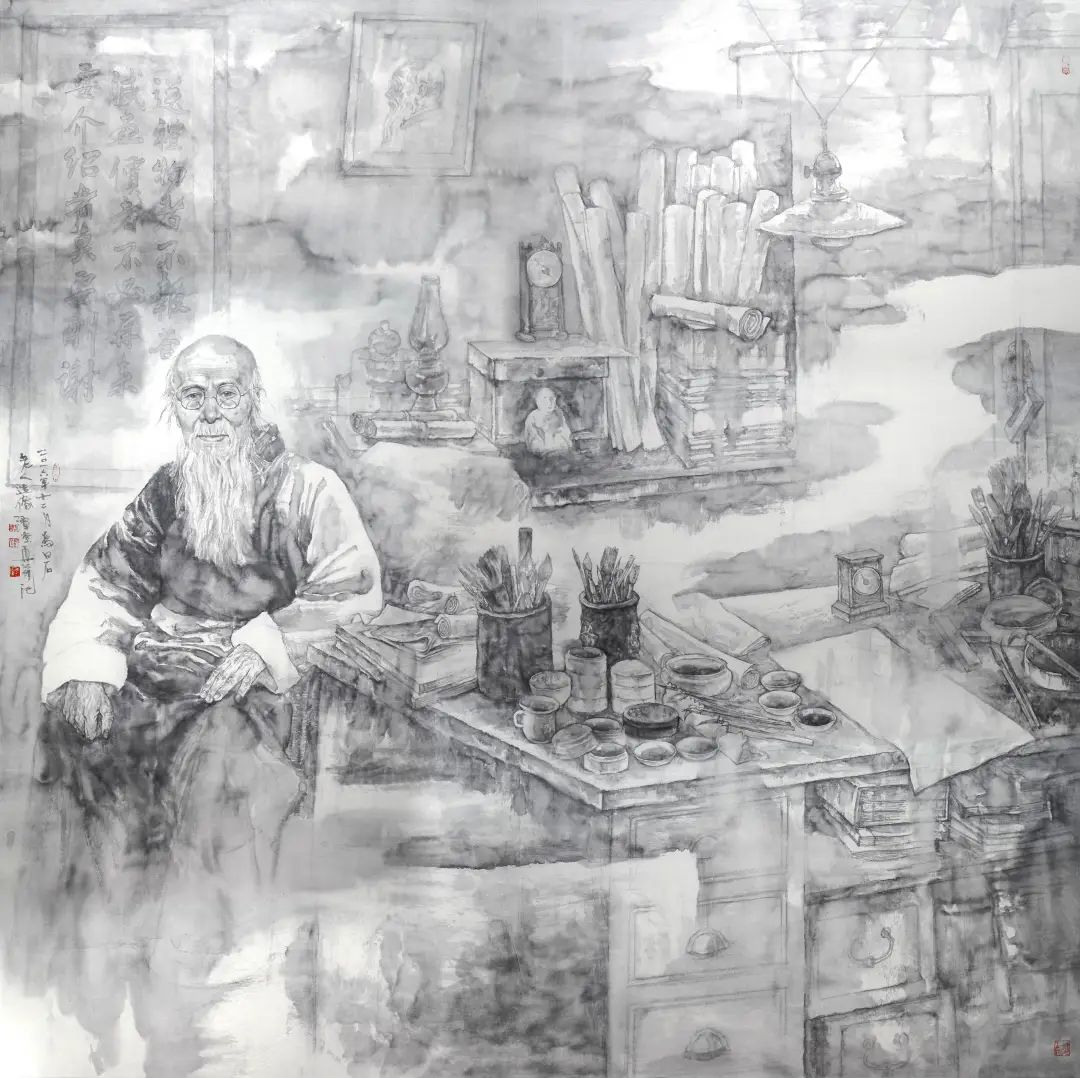

《齐白石》 183x183厘米 2016年

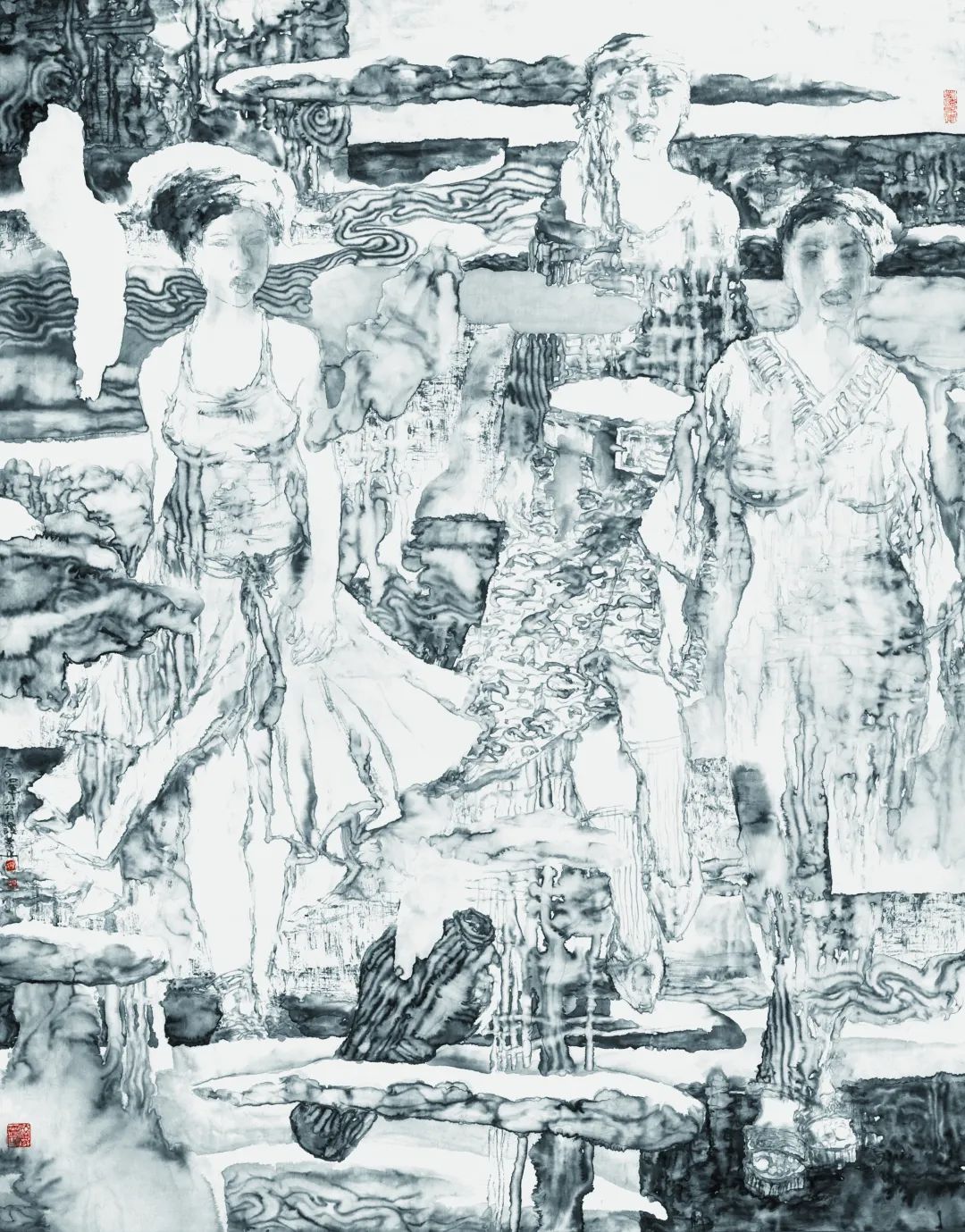

《霓裳》185x145cm 2004年

《青春记》 68x68cm 2023年